Nossa artista representada Carolina Martinez inaugura neste sábado, 26 de fevereiro, na Galerie Ilian Rebei, em Paris, a sua primeira exposição individual no continente europeu.

Com texto da crítica de arte, curadora e pesquisadora Fernanda Lopes, “Alvorada” (L’Aube) reúne um conjunto de 10 obras inéditas que renovam e reafirmam o interesse da artista carioca pelos espaços vazios e ângulos inusitados, mas que também revelam a construção de uma nova personalidade pictórica.

“Alvorada” segue até 28 de março. Mais informações em www.ilianrebei.com

Confira abaixo o texto crítico e uma galeria de fotos com imagens de todas as obras que compõem a mostra.

***

TEXTO CRÍTICO

por Fernanda Lopes*

A exposição que Carolina Martinez apresenta na Galerie Ilian Rebei é como um marco, ao mesmo tempo, de vértice e ruptura dentro da sua produção. Uma continuação e também um recomeço. Nessa Alvorada da artista brasileira – sua primeira individual no continente europeu – somos levados a experimentar no conjunto de dez telas, de diferentes formatos, de sua produção recente, ainda inédita, um lugar entre o real e o inventado, investigado por ela em pouco mais de 10 anos de produção.

Carolina vem construindo um corpo de trabalho que se move como provocações – do plano pictórico, da imagem, do espaço e, talvez cima de tudo, do olhar. Espaços arquitetônicos e superfícies urbanas sempre ocuparam um lugar fundamental nesse processo. Os espaços construídos pela artista são desdobramentos de uma pesquisa de imagens da arquitetura, especialmente moderna, no Brasil e no exterior. Algumas dessas imagens são feitas por terceiros e outras, feitas pela própria artista. A grandiosidade física e histórica desse tipo de construção contrasta com os ângulos inusitados que pinturas, fotografias e colagens de Carolina revelam, normalmente ressaltando o vazio e uma espécie de melancolia ou frustração. É curioso porque, apesar de serem obras onde o corpo humano nunca aparece visualmente, os ângulos e cortes que elas apresentam só um corpo presente no espaço poderia perceber e revelar.

É como se certa racionalidade e pureza do projeto moderno fosse deixada de lado para apontar para experiência do corpo que habita esse espaço, e até mesmo, entender esse espaço como uma espécie de corpo, com personalidade e características próprias. Ângulos, escalas, enquadramentos, a aplicação de folhas de madeira e a lógica modular de alguns trabalhos são condutores das provocações da artista, ao plano pictórico, à superfície da tela, e também ao olhar do próprio espectador. Como é possível redescobrir lugares que parecem ao mesmo tempo tão próximos e tão indiferentes? Espaço que parecem oscilar entre lembranças e esquecimentos.

As obras recentes reunidas em L’Aube renovam e reafirmam esse interesse da artista pela arquitetura, mas há também algo de novo nessas pinturas: a relação de Carolina Martinez com a cor. Os trabalhos anteriores são marcados por tons neutros, que em grande parte eram os responsáveis pela atmosfera silenciosa, vazia e melancólica dos espaços que víamos até então. A cor era aplicada na superfície praticamente em sua forma bruta, sem misturas, variando apenas entre tons mais claros ou mais escuros. O uso do spray e não do pincel também reafirmava certa impessoalidade da cor.

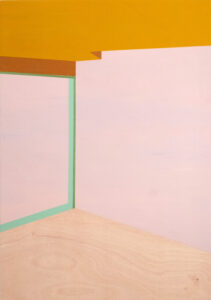

O que vemos agora é como uma redescoberta da cor, e das possibilidades que ela traz para o trabalho. A necessidade de isolamento e as restrições dos dois últimos anos causados pela pandemia de COVID fez com que Carolina tivesse que lidar com alguns tubos de tinta colorida que mantinha guardados em seu ateliê, mas que sentia dificuldade de usar. Começou a misturar e produzir suas próprias cores a partir deles, em um processo de tentativa e erro, gerando seus próprios rosas, azuis, verdes, ocres e amarelos. Assim mesmo, no plural, porque se olharmos com atenção, essas cores se repetem nos trabalhos da exposição, mas em tonalidades ligeiramente diferentes. E elas habitam e constroem de maneira quase inesperada os espaços que vemos – que permanecem sem figuras humanas, mas não necessariamente evocam a sensação de vazio que se tinha até então. A artificialidade e autonomia dessas outras cores ressaltam a ideia de que o que vemos não é a reprodução de um lugar ou uma situação, mas efetivamente a construção dele e da pintura também. Uma outra atmosfera, agora flertando com a abstração, se constitui a partir da “personalidade” que cada uma dessas novas cores carrega, e que se evidenciam e se multiplicam conforme vão sendo construídas com a irregularidade das pinceladas, evidenciando os veios e desenhos da superfície de madeira, e colocadas em relação – entre elas e entre os espaços dentro e fora da tela.

Nas pinturas menores se apresentam enquadramentos mais aproximados, que transformam os detalhes espaciais quase em abstrações. Invenções onde a racionalidade geométrica é colocada em cheque, orbitando em torno de planos de cor. Já nas telas de maiores dimensões, algumas articuladas em módulos enquanto outras se estruturam em uma única placa de madeira, esses planos de cor se articulam de maneira ainda mais complexa. E mesmo quando as obras carregam títulos narrativos, como Na cor onde te encontro, Falésia ou Memória do que não vi, elas ainda fazem questão de flertar com certa abstração. É preciso encontrar ali, entre ângulos, escalas, enquadramentos e, especialmente, cores, lugar para esses títulos-provocações.

Aqui é importante chamar atenção para uma genealogia da arte brasileira, em uma de suas muitas possibilidades estruturada a partir da relação com a cor. Nessa história, a trajetória poética de Hélio Oiticica entre os anos 1950 e 1970 é marco fundamental. Desde seus Metaesquemas, passando por Bólides, Parangolés e Penetráveis, há um interesse pela cor que ganha corpo e o corpo do espectador, e se lança para o espaço, dentro e fora do museu, dentro e fora dos limites da arte. É a cor, que deixa de ser pensada como complemento ou preenchimento da forma, colocando de lado uma relação com o mundo e com o real baseada em princípios da representação, para começar a ser pensada como elemento estruturante de todo o trabalho. A cor, que flerta e tensiona o clichê tropical com o qual o sul teve e ainda tem que lidar. É a autonomia do pensamento a partir da autonomia da cor. São gestos aparentemente muito simples, mas são neles que tudo acontece.

Fenanda Lopes é crítica de arte, curadora e pesquisadora. É doutora pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora de A experiência Rex: “éramos o Time do Rei” (2009) e Área experimental: lugar, espaço e dimensão do experimental na arte brasileira dos anos 1970 (2013). Foi curadora adjunta do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (2016-2020), onde em 2017 recebeu, com Fernando Cocchiarale, o Prêmio Maria Eugênia Franco da Associação Brasileira dos Críticos de Arte pela curadoria de exposição Em polvorosa —Um panorama das coleções MAM Rio (2016).

***

GALERIA DE FOTOS

- Alvorada, 25 x 20 cm, Acrílica sobre mandeira [ Acrylic on wood ]

- Cliff, 130 x 90 cm, Acrílica sobre madeira [ Acrylic on wood ]

- Everyday life in colour I, 25 x 20 cm, Acrílica sobre madeira [ Acrylic on wood ]

- Everyday life in colour II, 25 x 20 cm, Acrílica sobre madeira [ Acrylic on wood ]

- Everyday life in colour III, 25 x 20 cm, Acrílica sobre madeira [ Acrylic on wood ]

- Maze, 130 x 90 cm, Acrílica sobre madeira [ Acrylic on wood ]

- In the colour where I find you, 160 x 240 cm, Acrílica sobre madeira [ Acrylic on wood ]

- Memories of what I have not seen, 120 x 150 cm, Acrílica sobre madeira [ Acrylic on wood ]

- Untitled I, 40 x 50 cm, Acrílica sobre madeira [ Acrylic on wood ]

- Untitled II, 40 x 50 cm, Acrílica sobre madeira [ Acrylic on wood ]